将棋の指導方針

白石市将棋普及指導員の小野です。

将棋に興味がある小さなお子様の保護者の方に向けて、私小野の、個人的ではありますが、将棋を教える上での指導方針を簡単にご説明したいなという想いがありました。

と言いますのも、我々日本将棋連盟白石支部では、仲間が定期的に集まって将棋の対局をしているわけですが、そこに新しくメンバーとして参加したいと思っても、不安があって迷ってしまうことがあるのではないかと思うからです。

「新参者が受け入れてもらえるか?」「レベルについていけるか?」大人でさえ不安に思うことがあるのに、小さな子供さんとその保護者の方ならなおさらではないでしょうか。

「どんな人が教えてくれるのだろうか?」「プロを目指して厳しい訓練をさせられるんじゃないか?」そういった不安を少しでも払拭できればと思い、私小野の個人的な、将棋を教える上での考え方を記事にしようと思いました。

どうやって将棋を教えるのか

子供さんや初心者や級位者の方を、どうやって伸ばすのか。

将棋の戦法や手筋などの技術的な指導はもちろんなのですが、形勢が苦しいときに耐える忍耐力、堪え性、我慢強さ、形勢有利の時に調子に乗らない落ち着き、謙虚さ、用心深さ、対戦相手を敬う気持ち、対戦してくれてありがとうの感謝の気持ち、強い人を素直に尊敬して学ぶ姿勢、などなど、こういった要素が総合的に成長しないと、将棋は強くなれないのではないでしょうか。

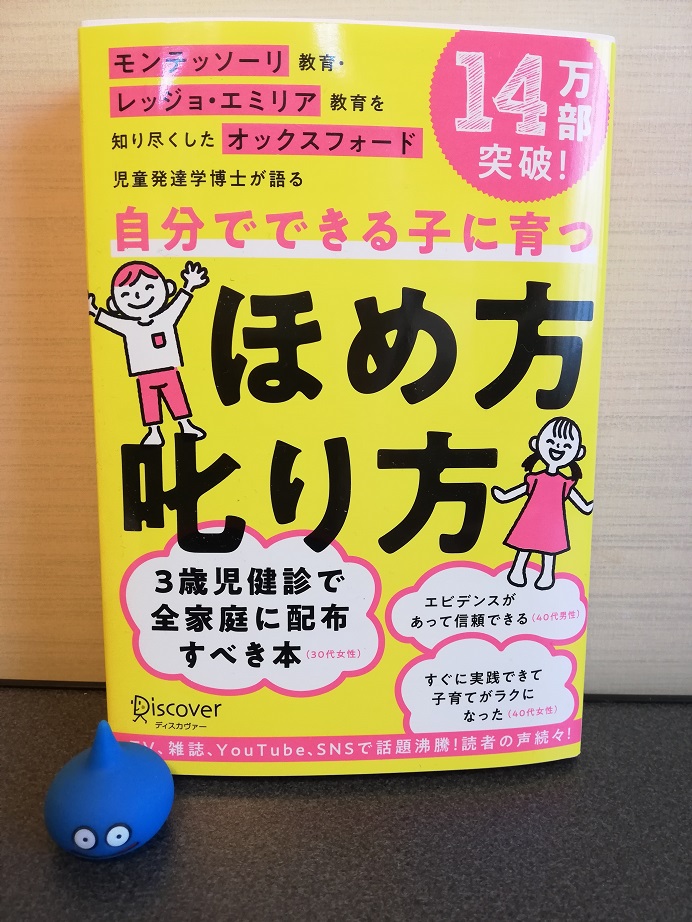

これらの要素を伸ばすには、どうすればよいか。私は考えました。本を読んで勉強しました。その本というのが、冒頭の写真で紹介した、

「モンテッソーリ教育・レッジョ・エミリア教育を知り尽くしたオックスフォード児童発達学博士が語る自分でできる子に育つほめ方叱り方」

↑アマゾンへのリンクとなっています。

声のかけ方次第で、子供は変わる

大人のエゴではない、子供のためのほめ方・叱り方を心がけた教育とはどういうものか。

褒美を与えたり罰を与えたりする、いわゆるアメとムチは、条件付きの接し方で、子供の行動の善しあしによって、愛情の注ぎ加減を調整し、行動をコントロールしようとするもの。

たとえば、将棋で勝ったらほめてあげたりするのは一見良い行動のようですが、短期的な教育効果しかないといいます。逆に負けたら叱るというのも、叱られたくないから、というネガティブな動機づけになるだけで、子供の内から湧き上がる「楽しい」という気持ちを削いでしまう結果になってしまうような気がしました。

なので無条件の接し方、行動の善しあしにかかわらず愛情を注ぐのが良いのかなと思っています。

具体的には、将棋で勝ったから「強いね!すごいね!」ではなく、「途中苦しい局面もあったけど、よく我慢して王様を守ったね!だから逆転できたね!」といった具合。

対局をよく観戦して、なぜ勝ったのか、なぜ負けたのか原因を具体的に提供すると同時に、戦術的にもアドバイスできたらいいですね。

そう、よく観察していないといけないんですよ。それには時間がかかるわけですが、そのかけた時間が無条件の愛情なのかなと。

子供への愛情は、見返りを期待しない贈り物ですね。

子供にとって、よきリーダーでいる

子供が叫ぶ、蹴る、叩くなど、癇癪を起しているとき、のぞましくない行動をしている時、フラストレーションや怒りに任せて罰や褒美に頼ってしまうのもよろしくないようです。子供が必要としているのは、大人がどっしりと受け入れてくれるという安心感。と同時に、子供が相手であっても礼節を尽くし、模範であること。子供は見た大人を真似するものだという意識を忘れないでいることでしょうか。

コミュニケーションをとろう

なぜ将棋をするのか。私の場合は楽しいからです。なぜこんな記事を書くのかというのも、将棋仲間が増えたら楽しいからです。人には動機があると思います。

「プロを目指してガチでやりたいんだ!」けっこうでしょう!

「学校の部活の両立して気楽に指したいんだ」上等でしょう!

どんな風に将棋を指したいか。コミュニケーションをとって、なるべく希望が叶うようにこちらも寄り添うつもりでいます。

いかがでしたでしょうか。少しでも私の考え方が伝われば幸いです。

今回紹介した本もオススメなのでぜひ読んでみてください。

日本将棋連盟白石支部では将棋仲間を募集しています。

将棋が好きな人はぜひ一度遊びに来てみてください。大人の方も歓迎ですよ!

詳しくはこちら↓↓↓