将棋のびなやみ解決策

白石市将棋普及指導員の小野です。

将棋で勝てない、将棋でスランプに陥っている、将棋で強くなりたい、と検索した人へ解決策のご提案です。

将棋で上達できずにのびなやんでいる人へ少しでもお役に立てれば幸いです。

それでは、Let’s go!!

1.将棋ソフトで鍛える

2.将棋棋書で勉強する

3.気分転換する

4.ケンカの仕方を学ぶ

5.運動をする

6.脳に栄養補給

7.仲間を求める

1.将棋ソフトで鍛える

将棋の対局をして、勝った、負けたで一喜一憂するのではなく、何がいけなかったのか原因を追究するのが大切かと思います。

序盤の駒組が悪かったのか、

中盤の方針が悪かったのか、

終盤の寄せが悪かったのか、

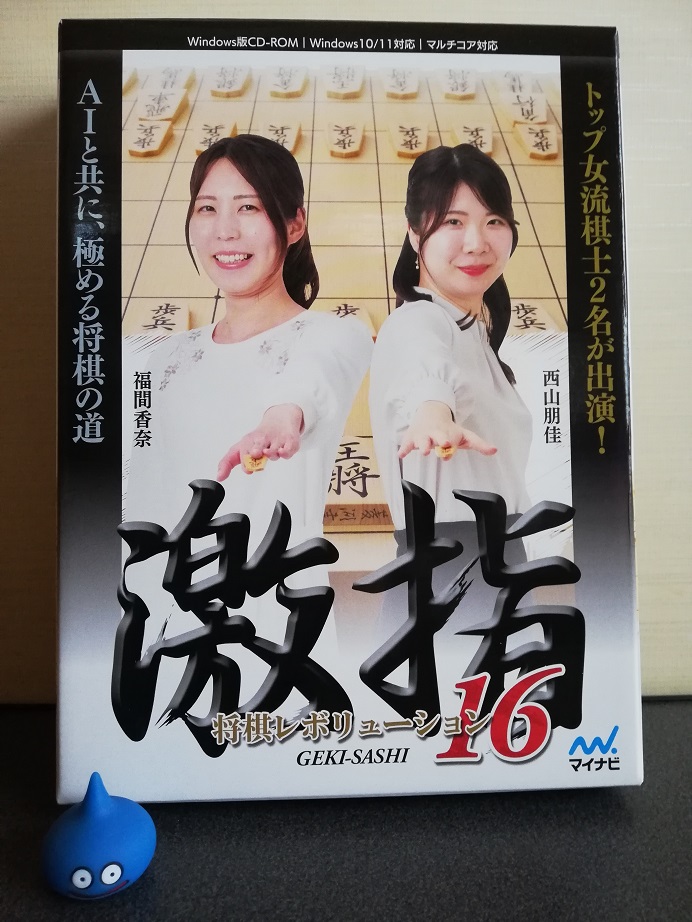

激指16で棋譜解析をして、自分の対局を反省するといいと思います。

有料のソフトですので、無料の範囲で楽しみたいという方には、「ぴよ将棋」という将棋アプリがおすすめです。

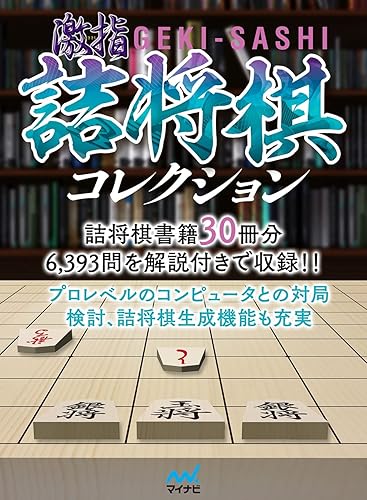

激指詰将棋コレクションもおすすめです。詰将棋の問題を解きまくることで、終盤力を鍛え、詰み逃しをなくすことです。

2.将棋棋書で勉強する

将棋で強くなるには終盤力を鍛えるのがいいかと思います。序盤も大切なのですが、プロであれば序盤のわずかな有利が勝利に直結することもあるのでしょうけれども、アマチュアの場合、中終盤で間違えることが多いために、やはり終盤の力が勝敗に結びつくかと思います。おすすめの終盤の教科書を以前ご紹介しました。

こちらの記事もおすすめです。

3.気分転換する

いったん将棋から離れることも必要な時期があるのではないでしょうか。気分転換も必要だと思います。

そんなときにおすすめの将棋漫画、将棋映画、将棋動画のご紹介です。

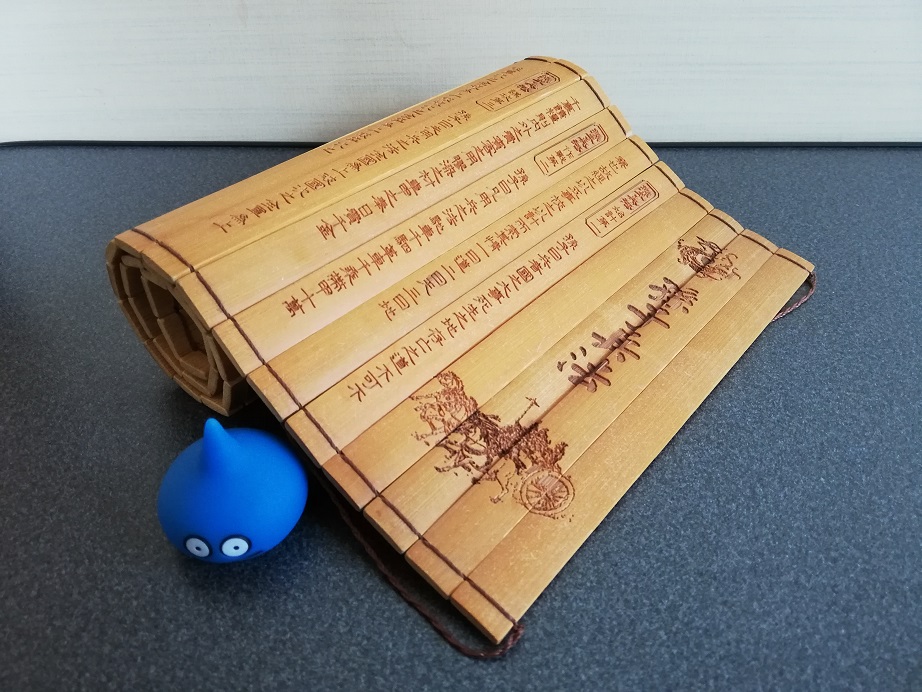

4.ケンカの仕方を学ぶ

孫氏の兵法

①【始計篇】

1.兵は国の大事

2.五つの基本問題

3.七つの基本条件

4.仕える条件

5.基本と応用

6.兵は詭道なり

7.勝利の見通し

②【作戦篇】

1.戦争には莫大な費用がかかる

2.兵は拙速を聞く

3.智将は敵に食む

4.勝ってますます強くなる

③【謀攻篇】

1.百戦百勝は善の善なるものに非ず

2.上兵は謀を伐つ

3.戦わずして勝つ

4.勝算がなければ戦わない

5.君主の口出し

6.彼を知り己を知れば、百戦して殆うからず

④【軍形篇】

1.敵のくずれを待つ

2.攻めと守り

3.勝ち易きに勝つ

4.まず勝ちて後に戦う

5.勝兵は鎰を以って銖を称るが若し

⑤【兵勢篇】

1.軍の編成、指揮、奇正、虚実

2.戦いは奇を以って勝つ

3.奇正の変は、勝げて窮むべからず

4.激水の石を漂わすに至は勢なり

5.利を以って動かし、卒を以って待つ

6.勢に求めて人に求めず

⑥【虚実篇】

1.人を致して人に致されず

2.守らざる所を攻める

3.手薄を衝く

4.十を以って一を攻める

5.戦いの地・戦いの日を知らざれば

6.兵を形するのは極は無形に至る

7.実を避けて虚を撃つ

⑦【軍争篇】

1.迂を以って直となす

2.百里にして利を争えば

3.兵は詐を以って立つ

4.疾きこと風の如し

5.衆を用うるの法

6.気、心、力、変

7.窮寇には迫ることなかれ

⑧【九変篇】

1.君命に受けざる所あり

2.九変の術を知らざる者は

3.智者の慮は必ず利害に雑う

4.吾の以って待つあることを恃む

5.必死は殺され、必生は虜にさる

⑨【行軍篇】

1.地形に応じた四つの戦法

2.軍は高きを好みて下きを悪む

3.近づいてはならぬ地形

4.近くして静かなるはその険を恃む

5.辞卑くして備えを益すは進むなり

6.利を見て進まざるは労るるなり

7.しばしば賞するは窘しむなり

8.兵は多きを益とするに非ず

⑩【地形篇】

1.六種類の地形

2.敗北を招く六つの状態

3.地形は兵の助けなり

4.卒を視ること嬰児の如し

5.兵を知る者は動いて迷わず

⑪【九地篇】

1.戦場の性格に応じた戦い

2.先ずその愛する所を奪え

3.敵領内での作戦

4.呉越同舟

5.人をして慮ることを得ざらしむ

6.情況に応じた戦い方

7.死地に陥れて然る後に生く

8.始めは処女の如く、後には脱兎の如し

⑫【火攻篇】

1.火攻めのねらい

2.臨機応変の運用

3.火攻めと水攻め

4.利に合して動き、利に合せずして止む

⑬【用間篇】

1.敵の情を知らざる者は不仁の至りなり

2.五種類の間者

3.事は間より密なるはなし

4.反間は厚くせざるべからず

5.上智を以って間となす

孫子の兵法

↑アマゾンへのリンクです。

五輪の書

①【地の巻】

序.実の道を行け

1.兵法について

2.兵法と大工の道

3.兵法の道

4.この兵法の書は五巻とする

5.わが二天一流は「二刀」

6.二天一流の兵法の道を知る

7.武具それぞれのアドバンテージを知る

8.兵法における「拍子」というもの

9.結

②【水の巻】

序.二天一流は「水」を手本とする

1.兵法の道におけるマインド

2.兵法における姿勢

3.兵法における「目付」

4.太刀の持ち方について

5.フットワークについて

6.五方の構え

7.太刀の通る道筋

8.五つの形の手順について<中段>

9.五つの形の手順について<上段>

10.五つの形の手順について<下段>

11.五つの形の手順について<左脇の構え>

12.五つの形の手順について<右脇の構え>

13.構えあって構えなしの教え

14.敵を「一拍子」のタイミングで打つ

15.「二の腰」のタイミングで打つ

16.「無念無相」で打つ

17.「流水」の一撃

18.敵の防御を好機とし、縁に任せて打つ

19.「石火」のように打ち当てる

20.打ち落とすは「紅葉」のごとく

21.太刀と身体

22.打つこと、そして当たること

23.「愁猴」のように

24.「漆膠」のように

25.「丈比べ」ということ

26.粘ること

27.「身の当たり」というもの

28.「三つの受け」について

29.「面を刺す」こと

30.心を刺す

31.「喝咄」で斬ること

32.「張り受け」とは

33.「多敵の位」でなすべきこと

34.「打ち合いの利」とは

35.「一つの打ち」とは

36.「直通」になること

37.結

③【火の巻】

序.戦いとは、火の勢い

1.「場」の情報収集について

2.三つの「先」について

3.「枕を押さえる」ことについて

4.「渡を超す」ことについて

5.「景気」を知ること

6.「剣を踏む」ということ

7.「崩れ」を知る

8.「敵になる」こと

9.「四手をはなす」ということ

10.「陰を動かす」ことについて

11.「影を押さえる」とは

12.「移らかす」ことについて

13.「むかつかせる」ことについて

14.「おびやかす」こと

15.「まぶれる」ことについて

16.「角に触る」ということ

17.「うろたえさせる」こと

18.「三つの声」とは

19.「紛れる」ということ

20.「拉ぐ」ということ

21.「山海の替わり」とは

22.「底を抜く」こと

23.「新たになる」ということ

24.「鼠頭午首」とは

25.「将は卒を知る」ということ

26.「柄を放す」とは

27.「巌の身」について

28.結

④【風の巻】

序.他流派の「風」を知る

1.大きな太刀を持つ他流派

2.他流派における強い太刀について

3.短い太刀を使う他流派

4.太刀のテクニックが多い他流派のこと

5.他流派の構えに関すること

6.他流派の「目付」について

7.他流派のフットワークについて

8.他の兵法における速さの用い方

9.他流派における「奥」と「表」

10.結

⑤【空の巻】

空は無限、兵法も無限

五輪書

↑アマゾンへのリンクです。

将棋指しに相性の良いと思われる兵法書のご提案です。たとえば、「孫氏の兵法④【軍形篇】1.敵のくずれを待つ」、「五輪書③【火の巻】7.「崩れ」を知る」といった共通点もありますし、「孫子の兵法⑥【虚実篇】6.兵を形するのは極は無形に至る」、「五輪書②【水の巻】13.構えあって構えなしの教え」などといった考え方は将棋にも通じるところがあるのではないでしょうか。

5.運動する

脳を鍛えるには運動しかない

①【革命へようこそ】

運動と脳に関するケーススタディ

トップクラスの成績

新しい体育

たいまつを掲げる

新しいステレオタイプ「賢い運動選手」

体にいいことは、脳にもいい

まったく新しい球技

先駆者についていこう

フィットネスを超えて

教えを広める

②【学習】

脳細胞を育てよう

メッセンジャー役の物質たち

学ぶことは成長すること

最初のひらめき

環境要因と脳

可塑性を伸ばす

体と心の関係

こんな運動をしよう

③【ストレス】

最大の障害

ストレスを定義し直す

ストレス免疫をつけよう

警報システム

燃料を燃やす

知恵

本能と戦う

ストレスはあなたを殺すだけではない

もうたくさん!

ストレスの有害作用

ストレスを燃やし尽くす

心を守るものが体も守る

こんな運動をしよう

④【不安】

パニックを避ける

エイミーのケース

防衛

証拠

恐れを恐れる

パニックの苦しみ

苦しみ抜いて

失われたつながり

恐怖に向かって走れ

恐怖から走って逃れる

こんな運動をしよう

⑤【うつ】

気分をよくする

新しいブーム

収束する生化学回路

本物のテスト

最高の処置

論理の穴

裏にある結合

絆を断つ

トンネルを抜ける

こんな運動をしよう

⑥【注意欠陥障害】

とてつもない注意散漫

問題の兆候

大々的に、しかも曖昧に、やり遂げる

全コントロール・ユニット、注目!

初期の手がかり

エクササイズに集中する

脳を関与させる

典型的な事例

こんな運動をしよう

⑦【依存症】

セルフコントロールのしくみを再生する

不当な報い

ふたたび自立する

ドーパミンへの渇望

衝動と戦い、習慣を断つ

ある依存症患者の物語

ランナーズハイ

よいものにこだわる

空の容器を満たす

こんな運動をしよう

⑧【ホルモンの変化】

女性の脳に及ぼす影響

PMS―自然な変動

バランスを回復する

妊娠―動くべきか、動かざるべきか

赤ちゃんのことをお忘れなく

産後のうつ―晴天のへきれき

元の自分に戻る

閉経―大きな変化

運動補充療法

こんな運動をしよう

⑨【加齢】

賢く老いる

すべてをひとつに

いかに年をとるか

認知力の衰え

感情が乏しくなる

認知症

人生のリスト

母の教え

食事―軽く、体にいいものを食べよう

運動―規則正しくつづけよう

頭の体操―学びつづける

⑩【鍛錬】

脳を作る

走るべく生まれついている

ウォーキング

ジョギング

ランニング

非有酸素運動

やり通すこと

大勢でやればなおよい

柔軟性を保つ

脳を鍛えるには運動しかない

↑アマゾンへのリンクです。

将棋は頭を使うゲームですので、脳を鍛えようという考え方です。気分転換にもなります。

6.脳に栄養補給

オメガエイド

↑アマゾンへのリンクです。

将棋は頭を使うゲームですので、脳に栄養補給しようという考え方です。

7.仲間を求める

強くなろうにも、一人では限界があるのではないでしょうか。切磋琢磨する仲間、アドバイスをくれる仲間を求める考え方です。

日本将棋連盟の公式ホームページに全国の将棋連盟支部一覧のページがあります。

そちらで最寄りの支部を探して入会するのもいいかと思います。

将棋アプリで練習するのも良いと思いますが、対面で指すのも良いものだと思っています。

いかがでしたでしょうか。

最近勝てなくなったという人は、実は強くなっている可能性があります。

矛盾しているようですが、アプリで将棋をしている場合、

自分が強くなるとマッチングする対戦相手も強くなるので、

将棋の質が変わってきます。

失敗が許されない、隙を的確に咎めてくる、間違えてくれない、

そんな強いやつと対戦して勝率5割以上勝ち越ししてれば上出来ですよ。

強くなればなるほど、相手も強くなり、勝率が下がってきます。

自分がダメなんだ、自分が弱くなったと落ち込むことないですよ。

相手も鍛錬を続けています。相手も強くなっていくんです。

プロを尊敬してNHK杯のテレビ将棋を観ましょう。ただ見るのではなく、真剣に観ることです。

可能であれば観ながら盤に並べて指に覚えさせるとなお良しです。

この記事を読んでいるあなたは十分強いですよ。

自分で調べて解決しようとする、強い意志があります。

その意志があれば、これからも伸びるでしょう。

気分転換もしながら、楽しく将棋を指しましょう。